मूंग के कीट एवं रोग

मूंग दलहनी फसल है। कीटों का भी दलहनी फसलें खूब भाती हैं। कई तरह के कीट एवं रोग इनमें नुकसान पहुंचाते हैं। इनका समय से उपचार करना भी आर्थिक क्षति स्तर को कम करने के लिए आवश्यक है। दलहनी फसलें 60 से 75 सेंटीमीटर बरसात वाले इलाकों में की जाती हैं। जिन इलाकों में सिंचाई के जल की कमी होती वहां दालें ज्यादा लगती हैं। दालों के लिए पानी की बेहद कम आवश्यकता होती है। यदि बरसात हो जाए तो एक भी पानी की जरूरत नहीं होती।

मूंग के कीट एवं रोग उपाय

दीमक (Termite)

दीमक का प्रभाव कम पानी वाले इलाकों में ज्यादा होता है। दीमक फसल के पौधों की जड़ो को खाकर नुकसान पहुंचती हैl बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में क्यूनालफास 1.5 प्रतिशत या क्लोरोपैरिफॉस पॉउडर की 20-25 किलो ग्राम मात्रा प्रति हेक्टयर की दर से मिट्टी में मिला देनी चाहिए। बोने के समय बीज को क्लोरोपैरिफॉस कीटनाशक की 2 मिली. मात्रा को प्रति किलो ग्राम बीज दर से उपचरित कर बोएं ताकि कीट अंकुरण के समय दाने को न खाएं I

ये भी पढ़े: दलहनी फसलों में लगने वाले रोग—निदान

फली भेदक कीट

यह कीट फलियों को भेदकर दाने को खा जाता है। इससे बचाव के लिए क्यूनालफास 25 र्इ्सी 1.25 लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

कट्टा या कतरा कीट

इसका प्रकोप बिशेष रूप से दलहनी फसलों में बहुत होता है। यह कीट अंकुरण होते ही पौधों को काटते हैं। इस श्रेणी के कीट दिन में खेत की मेंढ़ों की घास में छिप जाते हैं और रात के समय में फसल को काटते हैं। इसके नियंत्रण हेतु खेत के आस पास कचरा नहीं होना चाहिये। कतरे की लटों पर क्यूनालफोस 1.5 प्रतिशत पॉउडर की 20-25 किलो ग्राम मात्रा प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव कर देना चाहिये। मेंढ़ों पर विशेष रूप से दवा डालें।

ये भी पढ़े: अधिक पैदावार के लिए करें मृदा सुधार

रस चूसक कीट

इस श्रेणी के वयस्क कीट फलियों का रस चूसते हैं। इससे उपज प्रभावित होती है। बचाव के लिए क्यूनालफास 25 ईसी 1.5 लीटर, डाइमिथोएट 30 ईसी 800 एमएल प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

सफ़ेद मक्खी एवं हरा तेला

ये सभी कीट मूंग की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैंI इनकी रोकथाम के किये मोनोक्रोटोफास 36 डब्ल्यू ए.सी या मिथाइल डिमेटान 25 ई.सी. 1.25 लीटर को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।

पत्ती बीटल

इस कीट के

इस कीट के नियंत्रण के लिए क्यूंनफास 1.5 प्रतिशत पॉउडर की 20-25 किलो ग्राम का प्रति हेक्टयर की दर से बुरकाव करें। इस रोग के लक्षण पत्तियों,तने एवं फलियों पर छोटे गहरे भूरे धब्बे के रूप में दिखाई देते है I इस रोग की रोकथाम हेतु एग्रीमाइसीन 200 ग्राम या स्टेप्टोसाईक्लीन 50 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टयर की दर से छिड़काव करें। I

ये भी पढ़े: भारत सरकार ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

पीत शिरा मोजेक

इस रोग के लक्षण फसल की पत्तियों पर एक महीने के अंतर्गत दिखाई देने लगते हैं। यह रोग एक मक्खी के कारण फैलता हैI इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल दिमेटान 0.25 प्रतिशत व मैलाथियोन 0.1 प्रतिशत मात्रा को मिलकर प्रति हेक्टयर की दर से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। I तना झुलसा रोग इस रोग की रोकथाम हेतु 2 ग्राम मैंकोजेब से प्रति किलो बीज दर से उपचारित करके बुवाई करेंं। बुवाई के 30-35 दिन बाद 2 किलो मैंकोजेब प्रति हेक्टयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चहिये ।पीलिया रोग

इस रोग के कारण फसल की पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण को गंधक का तेजाब या 0.5 प्रतिशत फैरस सल्फेट का छिड़काव करें। I

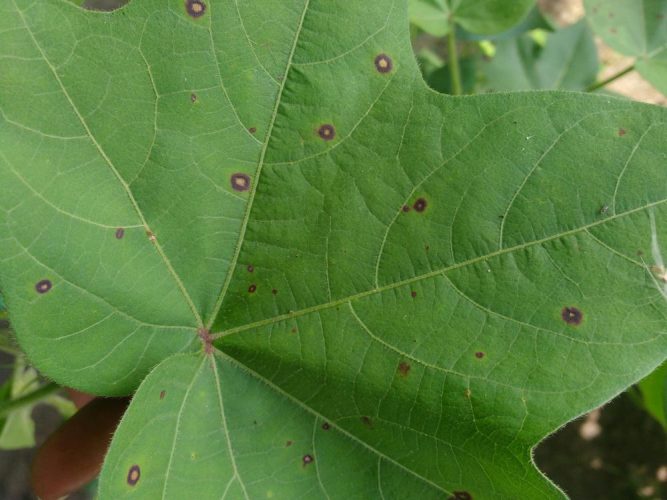

सरकोस्पोरा पत्ती धब्बा

इस रोग के कारण पौधों के ऊपर छोटे गोल बैगनी लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। Iपौधों की पत्तियां, जड़ें व अन्य भाग भी सूख जाते हैंI इसके नियंत्रण हेतु कार्बेन्डाजिम की1ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें। बीज को 3 ग्राम केप्टान या २ ग्राम कार्बेंडोजिम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए।